文章目录[隐藏]

中学科目二

影响人身心发展的因素

一、遗传

地位:遗传是个体发展的物质前提。

(1)遗传素质是人的发展的生理前提, 为人的发展提供了可能性;

(2)遗传素质的成熟程度制约身心发展的过程及年龄阶段;

(3)遗传素质的差异对人的发展有一定的影响。

二、环境

(1) 为个体的发展提供了多种可能;

(2) 对个体发展的影响有积极和消极之分;

(3) 人在接受环境的影响和作用时是积极主动的。

三、学校教育

(一) 学校教育在人的身心发展中起主导作用

(1) 有目的、 有计划、 有组织地培养人的活动;

(2) 通过专门训练的教师来进行的;

(3) 能有效地控制、 影响学生发展的各种因素。

(二) 学校教育在影响人的发展上的独特功能

(1) 学校教育对个体发展做出社会性规范;

(2) 学校教育具有加速个体发展的特殊功能;

(3) 学校教育对个体发展的影响具有即时和延时的价值;

(4) 学校具有开发个体特殊才能和发展个性的功能。

四、主观能动性

地位:影响人的发展的决定性因素。

教学方法

(一)概念:教学方法是师生为完成教学任务而采用的办法

(二)教学方法的类型:

1、以语言传递为主的教学方法:

(1)讲授法:

①含义:通过口头语言传授知识、发展学生智力的方法。

②类型:讲述、讲解、讲读、讲演

③优点:能够使学生在短时间内接受大量知识。

④地位:应用最广泛的教学方法。中小学运用最多的方法。

(2)谈话法也叫问答法:

①含义:教师提问,学生回答,引导学生获取或巩固知识。

②分类:复习谈话和启发谈话。

③优点:激发学生思维。

(3)讨论法:

含义:学生围绕问题探讨,获取知识。

(4)读书指导法:

含义:教师指导学生通过阅读教科书和课外读物获得知识、发展智力。

2、以直观感知为主的教学方法

(1)演示法:

含义:教师通过展示实物、直观教具、进行示范性的实验或采取现

代化视听手段等,指导学生获得知识或巩固知识的方法。

(2)参观法:

含义:组织学生到一定的校外场所进行直接观察、访问而获得知识

或验证知识的方法。

区别:演示:校内;参观:校外

3、以实际训练为主的教学方法

(1)练习法:

含义:学生在教师指导下运用所学知识完成一定操作,并形成技能技巧的方法。

(2)实验法:

含义:学生在教师指导下,利用一定的仪器设备,通过条件控制引起实验对象的某些变化,从观察变化中获得知识的方法。

区别:实验法-学生做;演示法-老师做。

(3)实习法/实习作业法:

含义:教师指导组织学生根据教学要求,组织学生在校内外一定场所从事一定的实习实践工作,在具体操作过程中综合运用理论掌握知识、形成技能技巧的方法。

区别:

练习法:通过练习巩固知识,形成技能技巧;

实习作业法:用书本知识解决问题。

4、以情感陶冶为主的教学方法

(1)欣赏教学法(非重点):

含义:教师指导学生体验客观事物的真善美的一种方法。

包括:自然的欣赏、人生的欣赏、艺术的欣赏。

(2)情境教学法:

①含义:教师引入或创设具有一定情绪色彩的生动具体场景,以引起学生的情感体验,从而帮助学生理解教材。

②形式:生活再现的情境、图画再现的情境、实物演示的情境、音乐渲染的情境。

区分:

演示法:让学生获得感性认识;

情境教学法:通过创设情境,调动情绪。

教学原则

一、直观性原则:

关键词:直接感知到的事物(实物直观,直观教具、PPT,例如直接看到的一些事物),模型(模象直观,例如讲生物的时候无法呈现真是的大脑,而是利用脑的模型呈现),形象语言描绘(言语直观,不是说讲出来就是言语直观,应该用生动语言描绘)。

基本要求:直观教具,现代化教学手段。直观和讲解结合。运用语言直观(生动形象的语言来描述)。

记忆口诀:宣讲语。

观点:夸美纽斯(事物本身,图像)。乌申斯基(儿童靠形式、颜色、声音和感觉进行思维)。

二、启发性原则

关键词:学生主体、学习主动性、能力。

基本要求:主动性、独立思考、学生动手、民主。

记忆口诀:小主动手争取独立民主

观点:孔子(不愤不启,不悱不发);《学记》(道而弗牵,强而弗抑)。苏格拉底(助产术);第斯多惠(一个坏的教师奉送真理,一个好的教师叫人”发现”真理);《学记》(君子之教,喻也)。

三、巩固性原则

基本要求:理解,复习,扩充,运用。

记忆口诀:解析课(扩)。

观点:孔子(学而时习之、温故而知新)。乌申斯基(复习是学习之母)。

四、循序渐进原则

基本要求:系统性、重点和难点的教学、由浅入深。

记忆口诀:系重油(易考单选、判断)。

观点:《学记》(学不躐等,不凌节而施);揠苗助长;欲速则不达;盈科而后进;杂施而不孙。

五、因材施教原则

基本要求:有区别的教学,针对性。采取有效措施。

六、理论联系实际原则

定义:理论与实际的联系、知识、解决问题、学以致用。

基本要求:教学联系实际;运用知识;处理关系;乡土教材(所在的那个地方周围的一些实际的教材)。

记忆口诀:石室(实视)棺材。

七、量力性原则又称可接受性原则

定义:适合学生身心发展,难度,努力。例如大学的课程不能在小学教授。

八、思想性和科学性统一的原则

定义:教知识的过程当中穿插一些德育

德育方法

(一)说服教育法——德育的基本方法

含义:通过摆事实、讲道理使学生提高认识、形成正确观点的方法。

说服类型:(了解)

(1)语言说服:如讲解、谈话、报告、讨论、辩论等;

(2)事实说服:如参观、访问。

贯彻要求:

(1)明确目的;

(2)富有知识性,趣味性 ;

(3)注意时机;

(4)以诚待人。

记忆口诀:木有诚意

(二)榜样示范法

含义:教育者在学生面前呈现一定的道德示例,以他人的高尚思想、模范行为和卓越成就来影响学生的思想、情感和行为的一种方法。

榜样类型:

(1)革命领袖和英雄模范人物的典范;

(2)家长和教师的示范;

(3)同龄人中的好样板。

榜样示范法的贯彻要求:

(1)选好学习的榜样;

(2)激起学生对榜样的敬慕之情;

(3)引导学生用榜样来调节行为,提高修养

(三)指导实践法(实际锻炼法)

含义:让学生参加各种实践活动,在活动中锻炼思想,增长才干,培养优良思想、行为习惯及良好品德的方法。

贯彻要求:

(1)运用实践锻炼的两种方式,对学生进行锻炼。(常规训练,参加实践活动锻炼)

(2)与提高青少年的认识、增强他们的情感体验相结合。

(3)要有明确的目的和要求,进行持之以恒的锻炼。

(4)要不断督促检查,使之坚持。

(5)调动学生实践锻炼的主动性

(四)情感陶冶法

含义:教师利用环境和自身的教育因素,对学生进行潜移默化的熏陶和感染,使其在耳濡目染中受到感化的方法。

陶冶类型:人格感化、环境陶冶、艺术陶冶

贯彻要求:

(1)创设良好的教育情境;

(2)组织学生积极参与情境创设;

(3)与启发说服相互结合。

记忆口诀:说服学生创设情景

(五)品德评价法/奖惩法

含义:品德评价法是通过对学生品德进行肯定或否定的评价,促使其发扬优点,克服缺点,促使其不断进步的方法。

贯彻要求:

(1)要有明确的目的和正确的态度

(2)要公正合理,实事求是,坚持标准

(3)发扬民主,让学生积极参与评价活动

(4)把奖惩和教育结合起来,坚持育人为目的,不为了奖惩而奖惩。

(六)品德修养法/个人修养法

含义:教师指导学生自觉主动的进行学习、自我品德反省,以实现思想转化及行为控制的德育方法。

关键词:立志、自我学习、反思、座右铭、箴言、慎独

德育的途径

(1)教学——最基本、最经常、最有效的途径;

(2)社会实践活动;

(3)课外活动;

(4)少先队活动与集会活动;

(5)班主任工作——重要而特殊的途径。

口诀:班主任教少先队课外实践

新课程改革

一、新课程改革的具体目标

改变课程过于注重知识传授的倾向,强调形成积极主动的学习态度,使获得基础知识与基本技能的过程同时成为学会学习和形成正确价值观的过程。

改变课程结构过于强调学科本位、科目过多和缺乏整合的现状,整体设置九年一贯的课程门类和课时比例,并设置综合课程,以适应不同地区和学生发展的需求,体现课程结构的均衡性、综合性和选择性。

改变课程内容“难、繁、偏、旧” 和过于注重书本知识的现状,加强课程内容与学生生活以及现代社会和科技发展的联系,关注学生的学习兴趣和经验,精选终身学习必备的基础知识和技能。

改变课程实施过于强调接受学习、死记硬背、机械训练的现状,倡导学生主动参与、乐于探究、勤于动手,培养学生搜集和处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力以及交流与合作的能力。

改变课程评价过分强调甄别与选拔的功能,发挥评价促进学生发展、教师提高和改进教学实践的功能。

改变课程管理过于集中的状况,实行国家、地方、学校三级课程管理,增强课程对地方、学校及学生的适应性。

(一)课程目标

新课程倡导三维课程目标:知识与技能目标、过程与方法目标、情感态度与价值观目标。

(二)课程结构

整体设置九年一贯的义务教育课程。小学阶段以综合课程为主。初中阶段设置分科与综合相结合的课程,高中以分科课程为主。

从小学至高中设置综合实践活动并作为必修课程,其内容主要包括:信息技术教育、研究性学习、社区服务与社会实践以及劳动与技术教育。

(三)学习方式

转变学习方式从根本上说就是要从传统学习方式转向现代学习方式。现代学习方式的表现形式包括合作学习、探究学习、自主学习。

(四)课程评价

新课程倡导的发展性评价,提倡评价内容综合化、评价方式多样、评价主体多元化、关注发展过程,将形成性评价与终结性评价有机地结合起来。

(五)课程管理

实施三级课程管理体制,即国家制定课程发展总体规划,确立国家课程门类和课时,制定国家课程标准,宏观指导课程实施;

省级教育行政部门根据国家对课程的总体设置,规划符合不同地区需要的课程实施方案,包括地方课程的开发与选用;

学校在执行国家课程和地方课程的同时,开发或选用适合本校特点的课程。

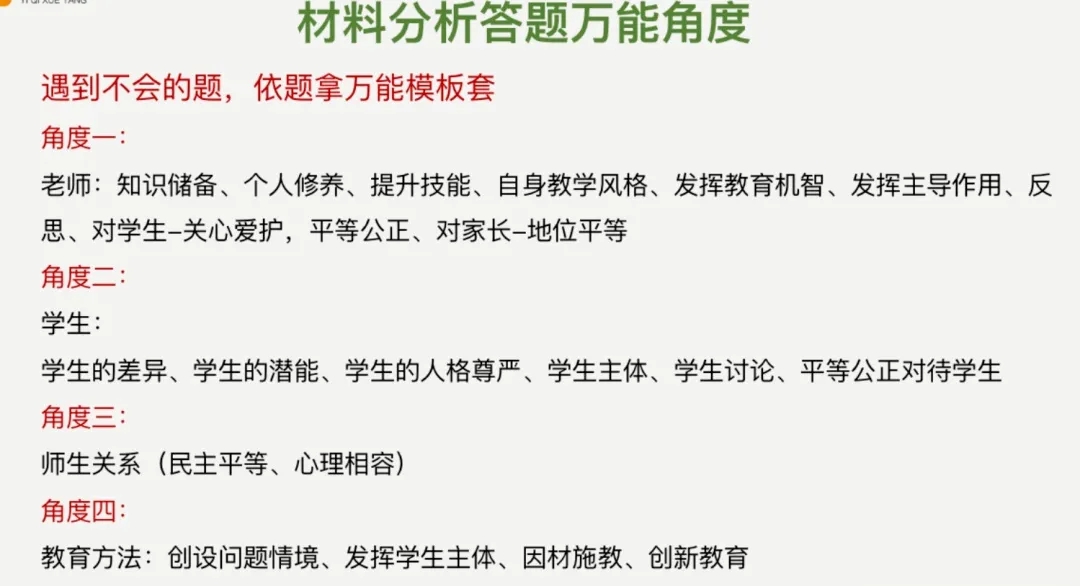

一、题型介绍

1、评析型——评价老师的做法、教育现状(表态度,给评价)

关键词:评价、评析、如何看待、你认为...怎么样

出现位置:一般在材料第一问

考查能力:知识的运用能力

答案组织:一定要结合材料

2、分析型——为什么、怎么办(分析原因,怎么做)

关键词:谈谈、说说、如何做

出现位置:一般在材料第二问

考查能力:对材料的理解及归纳总结

答案组织:答题角度隐含在材料中,要求结合材料时一定要结合材料,无要求时可灵活作答

(解释、意义、原因、好处)

3、识记类——是什么

关键词:简述、试述、……的基本要求

出现位置:一般在材料第二问

考查能力:记忆能力

答案组织:要求结合材料时一定要结合材料,无要求时可灵活作答(解释、意义、原因、好

处)

二、答题思路

(一)审题:审问题(判断题型)

思考两个问题

1.回答什么

2.会运用到什么知识

(二)析题:分析材料

分析的方法

材料需要一句一句读

带着审题的问题,分析每一句的链接知识(3-4 个)

3.整体式检查补充链接知识点

(三)解题:

三步走原则

总

进行评价(评析型)、“……如下”“应该做到以下几点”(分析型、识记型)

分析

套理论(选择性),套不上时从当今社会的教育背景和要求进行作答

没有标准答案,言之有理即可,答出 3-4 点

序号化(原理+材料)

总结(题目回扣)

综上所述,……

注意事项:

1.没有标准答案,言之有理即可。

2.建议答出 3-4 点。

3.要求结合材料时一定要结合材料

4.答题序号化

原文链接:https://www.bilibili.com/read/cv13713369/